试想,你参与了一项实验,扮演“惩罚者”的角色,当对方犯错时你有电击他的权力,而且电流会越来越大,你会接受吗?

如果实验者告诉你,这样的电击非常安全,不会有任何危险,即使被惩罚者已痛苦不堪,并恳求你停止,你会停止实验吗?

这是电影《实验者》所表达的内容。实验内容源自于上世纪六十年代美国耶鲁大学进行的非常有名的心理实验。这项由心理学家米尔格拉姆教授主持的实验曾引起诸多质疑,围绕它引发的争议至今仍未平息。

影片前三十分钟就介绍了实验的整个内容。实验对象两人一组,一人为老师,一人为学生,学生答错问题就要接受老师的电击,且电流持续增加,直到人体不能承受的450伏。

服从于规则 人类最矛盾的本性

众多心理学家预测,实验对象中只有1/1000的可能性令其对陌生人进行电击,而实际结果是预测的500倍。

受实验的780个对象中,没有一个人起身,走到门口,看看惨叫的男人是不是还好。

一个也没有。

几乎每次实验结果都相同,他们犹豫了,叹息了,动摇了也哀嚎了,但电伏还是一路飙到了450伏,只因为实验者告诉他们,“强电流危险不存在”。

“我不想伤害任何人,但我不明白为什么还是照着做了。”

对此结果,米尔格拉姆教授解释为:人类本性很温顺,不是邪恶,也没有攻击性,而是易于服从,服从于规则,服从于权威,服从于一切被其他人服从的东西。

房间里的大象 生活中的沉默与否认

当米尔格拉姆教授从走廊尽头缓缓走近时,一头大象突然出现在他身后,但没有引起任何影响,尽管这头庞然大物是如此的不可忽视。

也许导演想用荒诞的画面告诉观众,这就是著名的“The Elephant in the Room”。这句话源于社会学家伊维塔·泽鲁巴维尔的著作《房间里的大象》。作者用房间里的大象比喻“我们知道,但是我们清楚地知道自己不该知道”的事,这个概念现在用的很多,指那些触目惊心的存在,却被明目张胆的忽略、甚至否定的事实或感受。

为什么会出现这个现象?

其中一个解释为“社会性误会”。误会和偏见,本来是不好的东西,但是有些误会是社会需要的,我们可以从中获利,甚至依赖其生存,这就是社会性误会。

比如,为了避免痛苦,许多从纳粹集中营活下来的犹太人,普遍不愿意谈起那段经历,每回想一遍就相当于又被羞辱一次。而加害者对此也不愿多说,这就是一头房间里的大象。

沉默的螺旋 传播学视角解释房间里的大象

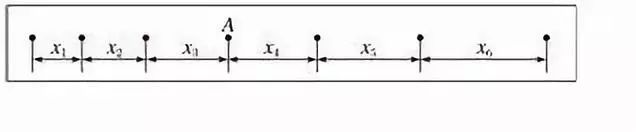

沉默的螺旋(The Spiral Of Silence)是一个政治学和大众传播理论,基本描述了这样一个现象:人们在表达自己想法和观点的时候,如果看到自己赞同的观点受到广泛欢迎时,就会积极参与进来,这类观点就会越发大胆的发表和扩散;而发觉某一观点无人或很少有人理会时房间里的大象 生活中的沉默与否认,即便自己赞同,也会保持沉默。意见一方的沉默会造成另一方意见的增势,如此循环往复,便形成一方的声音越来越大,另一方越来越沉默下去的螺旋发展过程。

“沉默的螺旋”理论基于这样一个假设,大多数个人会力图避免由于单独持有某些态度和信念而产生的孤立,因为害怕孤立,便不愿意把自己的观点说出来。

那些没有被表达出来的意见,声音越来越小,就变成了我们今天说的“房间里的大象”。

对权力的服从 对人性的背弃

文明人在参与破坏性的、非人道的行为时,会怎么做?

种族灭绝怎能如此系统与高效?

那些谋杀案的行凶者是如何承受内心深处的良知的?

“服从实验”引发了这些问题,或者说这些问题促成了“服从实验”。

纳粹德国的大屠杀,六百万犹太人被处决,而执行这一残忍命令的,就是众多普通的德国人。电影中大屠杀的刽子手艾希曼被审判时仍毫无忏悔之意,并始终坚持自己只是一个执行者,只是在服从命令。

千千万万的服从造成了大屠杀的结局,这种服从房间里的大象 生活中的沉默与否认,是必须要为这场惨剧负责任的。

“人类具有双重性,我们活在悖论之中”

“你憎恨什么,你就是什么”

米尔格拉姆教授的实验从心理学角度证实了平庸之恶的存在,服从并无大错,但一味无思考的服从只能助长邪恶与犯罪。对权力的服从,终将导致对人性的背弃。

服从实验让我们看到了人性之恶,但是,就像影片中说的那样,也许我们都是木偶,具有思考能力和意识的木偶。独立思考能力将是我们走向自由的第一步。

注册会员查看全部内容……

限时特惠本站每日持续更新海量各大内部创业教程,年会员只要98元,全站资源免费下载

点击查看详情

站长微信:9200327